еңЁй”®йј жЁӘиЎҢзҡ„иӢұйӣ„иҒ”зӣҹдё–з•ҢйҮҢпјҢз”ЁжёёжҲҸжүӢжҹ„еҗ¬иө·жқҘеғҸжҳҜеҸҰиҫҹи№Ҡеҫ„пјҢдҪҶжӯЈеӣ дёәе°‘и§ҒпјҢжүҚиғҪжҲҗдёәеұ•зӨәдёӘжҖ§дёҺжҠҖжңҜзҡ„еҲ©еҷЁгҖӮж— и®әдҪ жғіеңЁе®¶йҮҢдҪ“йӘҢжӣҙиҪ»жқҫзҡ„жІҷеҸ‘ж“ҚдҪңпјҢиҝҳжҳҜжҠҠжүӢжҹ„дҪңдёәеӨҮйҖүиҫ“е…Ҙи®ҫеӨҮжҸҗй«ҳз”ҹеӯҳзҺҮпјҢйҖүеҜ№дёҖж¬ҫеҗҲйҖӮзҡ„жүӢжҹ„иғҪи®©иӢұйӣ„ж“ҚдҪңеҸҳеҫ—йЎәж»‘гҖҒжңүиҠӮеҘҸгҖҒжңүеҲӣж„ҸгҖӮ

е…ҲиҜҙеҮ дёӘеҲӨж–ӯеҘҪжүӢжҹ„зҡ„еҹәжң¬з»ҙеәҰпјҡжҸЎжҢҒиҲ’йҖӮеәҰгҖҒжҢүй”®еёғеұҖдёҺеӣһйҰҲгҖҒиҝһзәҝдёҺж— зәҝ延иҝҹгҖҒдёҺPC/жүӢжңәзҡ„е…је®№жҖ§гҖҒжҢүй”®иҮӘе®ҡд№үдёҺе®Ҹж”ҜжҢҒгҖҒз»ӯиҲӘдёҺеҒҡе·ҘгҖӮжҜҸдёҖйЎ№йғҪдјҡзӣҙжҺҘеҪұе“ҚдҪ еңЁеӣўжҲҳдёӯзҡ„жңҖеҗҺдёҖеҲ»еҲӨж–ӯдёҺжҠҖиғҪйҮҠж”ҫйҖҹеәҰгҖӮжҸЎжҢҒиҲ’йҖӮеәҰеҶіе®ҡй•ҝж—¶й—ҙжҺ’дҪҚжҳҜеҗҰжүӢдёҚдјҡйә»пјҢе°Өе…¶еҜ№жү“йҮҺе’ҢдёҠеҚ•иҝҷз§ҚйңҖиҰҒй•ҝж—¶й—ҙжёёиө°зҡ„зҺ©е®¶зү№еҲ«е…ій”®пјӣжҢүй”®еёғеұҖдёҺеӣһйҰҲеҪұе“ҚжҠҖиғҪйҮҠж”ҫзҡ„еҮҶзЎ®зҺҮпјҢеӨ„зҗҶй—ӘзҺ°гҖҒз–ҫжӯҘиҝҷдәӣе…ій”®жҠҖиғҪж—¶пјҢжүӢж„ҹеҝ…йЎ»еҲ©иҗҪпјӣж— зәҝдёҺжңүзәҝ延иҝҹе·®и·қи¶ҠжқҘи¶Ҡе°ҸпјҢдҪҶиҝҪжұӮжңҖй«ҳеё§е“Қеә”зҡ„зҺ©е®¶иҝҳжҳҜдјҡеҒҸеҗ‘жңүзәҝжҲ–ж”ҜжҢҒдҪҺ延иҝҹ2.4GHzзҡ„ж— зәҝж–№жЎҲгҖӮ

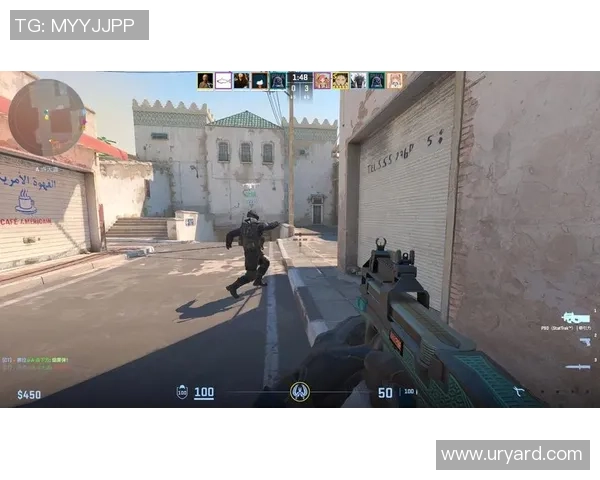

жҢүй”®жҳ е°„жҳҜжүӢжҹ„зҺ©MOBAжңҖйҮҚиҰҒзҡ„еҠҹиғҪд№ӢдёҖгҖӮйҖҡиҝҮSteamгҖҒ第дёүж–№жҳ е°„иҪҜ件жҲ–жүӢжҹ„иҮӘеёҰй©ұеҠЁпјҢдҪ еҸҜд»ҘжҠҠQWERе’ҢеҸ¬е”ӨеёҲжҠҖиғҪз»‘е®ҡеҲ°жүӢжҹ„зҡ„еӨҡдёӘжҢүй”®е’Ңж‘ҮжқҶпјҢз”ҡиҮіз”Ёз»„еҗҲй”®е®һзҺ°еҝ«жҚ·еҮәиЈ…дёҺйҒ“е…·дҪҝз”ЁгҖӮеҖјеҫ—ејәи°ғзҡ„жҳҜпјҢжҳ е°„дёҚеҸӘжҳҜз®ҖеҚ•жӣҝжҚўпјҢиҖҢжҳҜиҰҒж №жҚ®иӢұйӣ„жҠҖиғҪиҠӮеҘҸеҒҡвҖңз•ҢйқўеҢ–вҖқдјҳеҢ–пјҡжҜ”еҰӮжҠҠдҪҚ移жҠҖиғҪи®ҫдёәе®№жҳ“жҢүзҡ„иӮ©й”®пјҢжҠҠжҷ®ж”»гҖҒиЎҘеҲҖзӣёе…іж“ҚдҪңи®ҫдёәи§ҰеҸ‘зҒөж•Ҹзҡ„жүіжңәй”®гҖӮ

жүӢжҹ„еҺӮе•ҶеңЁй©ұеҠЁеұӮйқўз»ҷеҲ°зҡ„иҮӘе®ҡд№үж”ҜжҢҒпјҢиғҪжһҒеӨ§зј©зҹӯйҖӮеә”жңҹгҖӮеҲ«еҝҪи§ҶйңҮж„ҹдёҺи§ҰеҸ‘еҠӣеәҰеҸҚйҰҲпјҢеҗҲзҗҶзҡ„йңҮж„ҹиғҪеңЁдҪ е…ій”®ж—¶еҲ»еҪўжҲҗжқЎд»¶еҸҚе°„пјҢеё®еҠ©иҝһжӢӣиЎ”жҺҘгҖӮ

е…је®№жҖ§ж–№йқўпјҢеёӮйқўдёҠдё»жөҒжүӢжҹ„еҲҶдёәдёүзұ»пјҡеҺҹз”ҹXInputпјҲеҰӮXboxзі»еҲ—пјүгҖҒе…је®№DualSenseдёҺDualShockпјҲеҰӮPlayStationжүӢжҹ„пјүд»ҘеҸҠ第дёүж–№еӨҡжЁЎжүӢжҹ„пјҲеҰӮ8BitDoгҖҒRazerгҖҒNaconпјүгҖӮXboxжүӢжҹ„еңЁWindowsдёҠйҖҡеёёйӣ¶и®ҫзҪ®еҚіеҸҜдҪҝз”ЁпјҢ延иҝҹзЁіе®ҡдё”иў«еӨ§йҮҸз«һжҠҖеӨ–и®ҫеҺӮе•ҶдјҳеҢ–пјӣDualSenseеңЁжңүзәҝжҲ–з»Ҹз”ұе®ҳж–№й©ұеҠЁж—¶дҪ“йӘҢдјҳз§ҖпјҢдё”жңүе…Ҳиҝӣзҡ„и§Ұи§үеҸҚйҰҲпјҢдҪҶйғЁеҲҶж—§зүҲжёёжҲҸжҲ–е·Ҙе…·йңҖйўқеӨ–йҖӮй…Қпјӣ第дёүж–№жүӢжҹ„еҲҷд»Ҙй«ҳеәҰиҮӘе®ҡд№үи§Ғй•ҝпјҢж”ҜжҢҒи“қзүҷгҖҒ2.4GHzж— зәҝдёҺжңүзәҝдёүжЁЎпјҢйҖӮеҗҲе–ңж¬ўзІҫз»Ҷи°ғж Ўзҡ„зҺ©е®¶гҖӮ

жҢ‘йҖүж—¶еҸӮиҖғPCе№іеҸ°зҡ„з”ҹжҖҒдёҺдҪ е№іеёёдҪҝз”Ёзҡ„иҒ”жңәж–№ејҸпјҢжҜ”еҰӮжҳҜеҗҰеёёз”ЁSteamзҡ„жүӢжҹ„й…ҚзҪ®ж–№жЎҲгҖҒжҳҜеҗҰйңҖиҰҒеңЁжүӢжңәз«ҜйҡҸж—¶еҲҮжҚўжүӢжёёдёҺPCзӯүгҖӮ

еҲ«еҝҪз•Ҙй…Қ件зҡ„еҠ жҲҗпјҡйҳІж»‘жҸЎжҹ„гҖҒеҸҜжӣҙжҚўж‘ҮжқҶеёҪгҖҒдё“дёҡзҡ„е……з”өеә§дёҺеӨҮз”Ёж‘ҮжқҶжЁЎеқ—пјҢйғҪдјҡеңЁй•ҝжңҹдҪҝз”Ёдёӯжҳҫи‘—жҸҗеҚҮжүӢжҹ„еҜҝе‘ҪдёҺжүӢж„ҹгҖӮе°Өе…¶еҜ№дәҺжіЁйҮҚи§ӮиөӣдёҺзӣҙж’ӯзҡ„зҺ©е®¶жқҘиҜҙпјҢдёҖж¬ҫеӨ–и§ӮиҖҗзңӢдё”ж”ҜжҢҒзҒҜе…үе’ҢиҮӘе®ҡд№үеҠҹиғҪзҡ„жүӢжҹ„пјҢжӣҙиғҪеңЁй•ңеӨҙеүҚе‘ҲзҺ°йЈҺж јгҖӮжҺҘдёӢжқҘ第дәҢйғЁеҲҶдјҡз»ҷеҮәжҖ§д»·жҜ”гҖҒиҝӣйҳ¶дёҺж——иҲ°дёүзұ»е…·дҪ“жңәеһӢжҺЁиҚҗпјҢ并жҢүдҪҚзҪ®пјҲдёҠи·ҜгҖҒжү“йҮҺгҖҒдёӯи·ҜгҖҒдёӢи·ҜгҖҒиҫ…еҠ©пјүжҸҗдҫӣйҖӮй…ҚжҢүй”®жҳ е°„дёҺж“ҚдҪңжҖқи·ҜпјҢеё®дҪ жҠҠиҝҷд»ҪвҖңеҸҰзұ»иЈ…еӨҮвҖқеҸҳжҲҗе®һжҲҳеҲ©еҷЁгҖӮ

дёӢйқўиҝӣе…Ҙе®һз”ЁзҺҜиҠӮпјҡжҢүд»·дҪҚдёҺзұ»еһӢз»ҷеҮәеҮ ж¬ҫеҖјеҫ—е…ҘжүӢзҡ„жүӢжҹ„пјҢ并й’ҲеҜ№иӢұйӣ„иҒ”зӣҹдёҚеҗҢдҪҚзҪ®з»ҷеҮәжҢүй”®жҳ е°„е»әи®®дёҺе®һжҲҳжҠҖе·§гҖӮе…Ҙй—ЁйҰ–йҖүпјҡ8BitDoPro2гҖӮиҝҷж¬ҫжүӢжҹ„д»·ж јдәІж°‘пјҢж”ҜжҢҒи“қзүҷгҖҒ2.4GHzдёҺжңүзәҝдёүжЁЎпјҢй©ұеҠЁе…Ғи®ёзІҫзЎ®жҳ е°„дёҺжӯ»еҢәи°ғиҠӮгҖӮеҜ№ж–°жүӢеҸӢеҘҪгҖҒжҸЎж„ҹдёӯжҖ§пјҢйҖӮеҗҲжғіе°қиҜ•жүӢжҹ„зҺ©жі•дҪҶдёҚжғіжҠ•е…ҘиҝҮеӨҡзҡ„зҺ©е®¶гҖӮ

й…ҚзҪ®е»әи®®пјҡе°Ҷдё»иҰҒжҠҖиғҪQ/W/E/Rз»‘е®ҡеңЁABXYеӣӣй”®пјҢй—ӘзҺ°/дј йҖҒи®ҫдёәиӮ©й”®пјҢе·Ұж‘ҮжқҶи®ҫзҪ®дёә移еҠЁдёҺи§Ҷи§’еҲҮжҚўпјҢеҸіж‘ҮеЁҒе®ўз”өз«һеңЁзәҝжҠ•жіЁжқҶзҹӯжҢүдёәжҷ®ж”»/йҖүдёӯзӣ®ж ҮпјҢй•ҝжҢүдёәй”Ғе®ҡжҲ–зү№ж®ҠеҠЁдҪңгҖӮжү“йҮҺзҺ©е®¶еҸҜд»ҘжҠҠеёёз”Ёжғ©жҲ’жҲ–зү©е“Ғеҝ«жҚ·й”®жҳ е°„еңЁжүіжңәй”®пјҢдҫҝдәҺеҲ·йҮҺдёҺиҝӣеңәгҖӮ

дёӯз«ҜжҺЁиҚҗпјҡXboxж— зәҝжүӢжҹ„пјҲXboxSeriesX/SпјүгҖӮеңЁWindowsе№іеҸ°дёҠе…је®№жҖ§еҮ д№Һйӣ¶й—Ёж§ӣпјҢжҢүй”®еӣһйҰҲжүҺе®һпјҢйңҮж„ҹиҮӘ然гҖӮеҜ№дәҺжіЁйҮҚзЁіе®ҡиҫ“е…ҘдёҺдҪҺеӯҰд№ жҲҗжң¬зҡ„зҺ©е®¶йқһеёёеҗҲйҖӮгҖӮжҳ е°„дёҠпјҢеҲ©з”ЁXboxзҡ„жҢүй”®еёғеұҖжҠҠж¶ҲиҖ—еһӢжҠҖиғҪдёҺиЎҘеҲҖжҠҖиғҪеҲҶй…ҚеңЁе®№жҳ“и§ҰеҸ‘зҡ„иӮ©й”®дёҺиғҢй”®пјҲиӢҘжңүиғҢй”®жЁЎз»„пјүгҖӮ

дёҠеҚ•зҺ©е®¶еҸҜд»ҘжҠҠдҪҚ移жҠҖиғҪж”ҫеңЁBй”®жҲ–иӮ©й”®пјҢдҫҝдәҺеңЁеҜ№зәҝж—¶йў‘з№ҒдҪҝ用并еҝ«йҖҹж’ӨйҖҖгҖӮ

ж——иҲ°дёҺиҝӣйҳ¶зҺ©е®¶еҸҜзңӢRazerWolverineV2жҲ–NaconRevolutionUnlimitedProгҖӮиҝҷзұ»жүӢжҹ„жҸҗдҫӣеҸҜжӣҙжҚўж‘ҮжқҶгҖҒеҸҜзј–зЁӢиғҢй”®гҖҒдҪҺ延иҝҹ2.4GHzдёҺдё°еҜҢй©ұеҠЁи®ҫзҪ®пјҢйҖӮеҗҲиҝҪжұӮжһҒиҮҙе“Қеә”дёҺдёӘжҖ§еҢ–е®Ҹи®ҫзҪ®зҡ„зҺ©е®¶гҖӮиҫ…еҠ©дҪҚзҺ©е®¶еҸҜд»ҘжҠҠи§ҶйҮҺе·Ҙе…·гҖҒдҝЎеҸ·ж Үи®°д»ҘеҸҠйҒ“е…·еҲҮжҚўи®ҫзҪ®дёәиғҢйғЁжҢүй”®пјҢи§Јж”ҫжӢҮжҢҮиҝӣиЎҢи§Ҷи§’дёҺ移еҠЁж“ҚдҪңпјҢжҸҗй«ҳеӣўжҲҳи§ҶйҮҺз®ЎзҗҶж•ҲзҺҮгҖӮ

ADCзҺ©е®¶еҲҷеҸҜжҠҠжҷ®ж”»иҝһзӮ№дёҺиЎҘеҲҖеҫ®и°ғжҳ е°„еҲ°жүіжңәдёҺзҹӯжҢүеҠҹиғҪпјҢдҝқжҢҒе°„йҖҹдёҺиө°AиҠӮеҘҸгҖӮ

д»·ж јд№ӢеӨ–иҝҳиҰҒе…іжіЁе”®еҗҺдёҺеӣә件жӣҙж–°гҖӮйғЁеҲҶеҺӮе•ҶдјҡдёҚж–ӯжӣҙж–°й©ұеҠЁд»Ҙеўһејәжҳ е°„зЁіе®ҡжҖ§дёҺ延иҝҹиЎЁзҺ°пјҢиҙӯд№°еүҚжҹҘзңӢзӨҫеҢәеҸҚйҰҲдёҺе®ҳж–№жӣҙж–°йў‘зҺҮиғҪйҒҝе…ҚеҗҺз»ӯе…је®№жҖ§й—®йўҳгҖӮе®һжҲҳе°ҸиҙҙеЈ«пјҡ1)йҖӮеә”жңҹдёҚеҸҜйҒҝе…ҚпјҢе»әи®®еңЁи®ӯз»ғжЁЎејҸдёӯз”Ёеёёз”ЁиӢұйӣ„еҒҡ100еұҖе·ҰеҸізҡ„еҹәзЎҖиҝһжӢӣи®ӯз»ғпјӣ2)еҲ©з”Ёеҝ«жҚ·й”®з»„еҗҲеҮҸе°‘жүӢйғЁз§»еҠЁи·қзҰ»пјҢжҠҠй«ҳйў‘ж¬ЎеҠЁдҪңж”ҫеңЁжңҖе®№жҳ“и§Ұиҫҫзҡ„дҪҚзҪ®пјӣ3)еҜ№дәҺйңҖиҰҒй«ҳзІҫеәҰзһ„еҮҶзҡ„жҠҖиғҪпјҲжҜ”еҰӮйЈҺзӯқеһӢжҷ®ж”»жҲ–е®ҡзӮ№жҺ§еҲ¶пјүпјҢе°қиҜ•йҷҚдҪҺж‘ҮжқҶзҒөж•ҸеәҰ并ејҖеҗҜж‘ҮжқҶеҫ®и°ғеҠҹиғҪпјҢжҚўеҸ–жӣҙз»Ҷи…»зҡ„жҺ§еҲ¶гҖӮ

з»“е°ҫз»ҷеҮәдёҖжқЎиҙӯд№°е»әи®®и·ҜзәҝпјҡеҰӮжһңжғідҪҺжҲҗжң¬иҜ•ж°ҙпјҢе…Ҳе…ҘжүӢ8BitDoPro2жҲ–зұ»дјјдёүжЁЎжүӢжҹ„пјӣиӢҘд»ҘPCдёә主并иҝҪжұӮжһҒиҮҙзЁіе®ҡжҖ§пјҢзӣҙжҺҘйҖүжӢ©Xboxж— зәҝжүӢжҹ„жҲ–й«ҳз«ҜRazerзі»еҲ—пјӣеҜ№еҗҢж—¶зҺ©дё»жңәдёҺPCжҲ–йңҖиҰҒдё“дёҡжҢүй”®иҮӘе®ҡд№үзҡ„зҺ©е®¶пјҢж——иҲ°з¬¬дёүж–№жүӢжҹ„жүҚжҳҜй•ҝжңҹжҠ•иө„гҖӮз”ЁжүӢжҹ„жү“иӢұйӣ„иҒ”зӣҹдёҚжҳҜдёәдәҶжЁЎд»ҝй”®йј й«ҳжүӢпјҢиҖҢжҳҜејҖиҫҹеҸҰдёҖз§Қж“ҚдҪңзҫҺеӯҰвҖ”вҖ”иҲ’жңҚгҖҒжңүиҠӮеҘҸгҖҒи®Ізӯ–з•ҘгҖӮ

жҠҠйҖүеҜ№жүӢжҹ„еҪ“жҲҗдёәиҮӘе·ұйҮҸиә«жү“йҖ дёҖжҠҠвҖңж“ҚдҪңеҲ©еҷЁвҖқпјҢдёӢж¬ЎжҺ’дҪҚж—¶пјҢдҪ еҸҜиғҪе°ұиғҪд»ҘдёҖз§Қе®Ңе…ЁдёҚеҗҢзҡ„ж–№ејҸпјҢжү“еҮәжјӮдә®зҡ„дёҖеұҖгҖӮ